Luxus-Entschlackung. Über die Entkoppelung des guten Lebens von materiellem Reichtum. Weniger Konsum, dabei mehr Zufriedenheit und Lebensqualität? Damit beschäftigen sich immer mehr Autoren und Denker. Aber geht das wirklich?

Die Pandemie hat vielen Menschen die Gelegenheit gegeben, eine Nachdenkpause einzulegen, nach innen zu gehen, die eigenen Lebensziele und Grundbedürfnisse zu reflektieren.

Laut einer Umfrage der britischen Royal Society for Arts beabsichtigen 85 Prozent der Befragten, Verhaltensänderungen nach Pandemieende beizubehalten. Nur neun Prozent wollen zum Zustand vor der Krise zurück. Glücksforschung, Sozialpsychologie und Neurobiologie hatten schon vor der Krise befunden, dass das ganzheitliche Wohlbefinden mit fortschreitendem Kapitalismus sinkt: Offenbar sind wir zu innovativ, produktiv und effizient geworden, nach dem Motto: „Zu wenig und zu viel, ist des Narren Ziel.“

Die Kehrseite der marktwirtschaftlichen Superproduktivität war die Zunahme von Stress, Burnouts und der Verbrauch von Psychopharmaka; gleichzeitig sank die Schlafqualität, Zuversicht und gute Laune nahmen ab, befanden Studien. Der Sozialpsychologe Tim Kasser etwa entdeckte schon vor Jahren einen Zusammenhang zwischen dem Ausfahren der Ellenbogen, unserem Materialismus, einerseits und andererseits dem Gefühl von Unzufriedenheit und Unfreiheit. Ein Psychologenteam um Barry Schwartz fand heraus, dass „Maximierer“ ein geringeres Selbstwertgefühl haben und häufiger depressiv sind. Zudem ängstigen wir uns stärker vor der Zukunft – wegen Klimaerhitzung und Artensterben, davor, dass Trinkwasser ausgeht und die Weltmeere vollends kippen.

Diese Entkoppelung von Lebensqualität und Finanzkennzahlen wird inzwischen gemessen. In Luxemburg wuchs das BIP zwischen 2009 und 2015 um 5,7 Prozent, während der sogenannte Index of Wellbeing (LIW), zusammengesetzt aus 62 Indikatoren, im gleichen Zeitraum um 0,8 Prozent sank. In den USA sinkt seit 2015 sogar die Lebenserwartung: Das „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“ bietet den dort lebenden Menschen immer weniger Zeit, diese zu ergreifen und zu verwirklichen.

Ist das Bruttosozialprodukt das Maß aller Dinge?

Kurioserweise hatte der US-Präsidentschaftskandidat Robert Kennedy schon 1968 mit poetischer Kraft hinterfragt, wieso der Gott des Wirtschaftswachstums so blind verehrt werde: „Das Bruttosozialprodukt beinhaltet Luftverschmutzung und Zigarettenwerbung sowie Krankenwagen, um unsere Autobahnen vom Massaker zu befreien. Es zählt Spezialschlösser für unsere Türen und die Gefängnisse für die Menschen, die sie knacken. Es zählt die Zerstörung der Redwoods und den Verlust unserer Naturwunder. (…) Doch das Bruttosozialprodukt berücksichtigt die Gesundheit unserer Kinder, die Qualität ihrer Ausbildung oder die Freude an ihrem Spiel nicht. (…) Es misst weder unseren Witz noch unseren Mut, weder unsere Weisheit noch unser Lernen, weder unser Mitgefühl noch unsere Hingabe an unser Land. Kurz, es misst alles bis auf das, was das Leben lebenswert macht.“

Kennedy sprach wahre Worte, musste aber noch im selben Jahr sein Leben lassen, wie Tim Jackson, Autor des Bestsellers „Wohlstand ohne Wachstum“ in seinem neuen Buch „Post Growth. Life After Capitalism“ dokumentiert hat. Als einer der Ersten hatte Kennedy erkannt, dass wir, wenn wir nur auf Finanzkennzahlen starren, auf die schönsten Dinge im Leben verzichten müssen: saubere Luft, trinkbare Flüsse, tragende Gemeinschaft, Zeitwohlstand, effektive Mitentscheidung, Frieden, stabiles Weltklima und Artenvielfalt. Geraten diese „fundamentals“ der Lebensqualität ins Abseits des Denkens, ist nicht nur unsere Gesundheit, sondern das Leben bedroht.

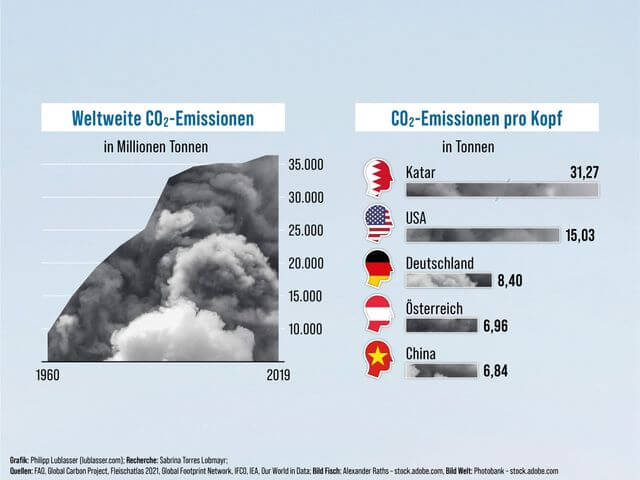

Aufgrund des Klimawandels könnten Regionen, in denen derzeit zwei Milliarden Menschen leben, unwohnlich werden. An Luftverschmutzung sterben in der EU laut Europäischer Umweltagentur 450.000 Menschen – mehr als 2020 an, mit oder im Zusammenhang mit Covid-19 starben.

Wird das Falsche gemessen?

Der Ökonom Joseph Stiglitz, der für die französische Regierung neue Wohlstandsmaße ausgearbeitet hat, meinte: „Wenn wir das Falsche messen, werden wir das Falsche tun.“ Buchautorin Vivian Dittmar will – wie Tim Jackson – das eigentlich Wertvolle in den Blick nehmen. In ihrem Buch „Echter Wohlstand“ kommt sie zum Schluss, dass in einer Post-Covid-Gesellschaft die Lebensqualität höher wäre, wenn wir den Blick auf das Wesentliche im Leben und Zusammenleben lenken: Kreativität, Gefühle, Grundbedürfnisse, Beziehungen, intakte Natur und Spiritualität.

„Inneren Reichtum“ nennt sie es.

Es wirkt ein wenig so, als würde dem bisher einseitig materiell und äußerlich verstandenen „Wohlstand der Nationen“ von Adam Smith die noch fehlende Hälfte ergänzt. Dittmar schlägt fünf neue Dimensionen von Wohlstand vor: Kreativitäts-, Beziehungs-, Zeit-, ökologischen und spirituellen Wohlstand. Keine von ihnen wird vom Bruttoinlandsprodukt erfasst. Dennoch wollte die letzte Bundesregierung BIP-Wachstum als Staatsziel in der Verfassung verankern. Einer Umfrage in Deutschland zufolge sprechen sich nur 18 Prozent der Bevölkerung für die Beibehaltung des BIP aus, während 67 Prozent eine Art „Bruttonationalglück“ oder Gemeinwohlprodukt bevorzugen würden. Vier frauengeführte Regierungen – Island, Schottland, Finnland und Neuseeland – rücken tatsächlich als erste vom BIP ab und entwickeln komplexere Wohlfahrtsmaßstäbe. In der andalusischen Gemeinde Guarromán wird ein erster Gemeinwohlindex mit Beteiligung der Bürger entwickelt.

Ist weniger mehr?

Ist weniger mehr?

Vivian Dittmars gute Nachricht: Die Blickveränderung oder besser -weitung auf die Essenzen des Lebens bedeutet nicht notwendigerweise Verzicht, wie oft reflexartig behauptet wird, sondern Bereicherung – dort, wo wir derzeit als arm angesehen werden können. Dittmar hat in ihrer eigenen Kindheit auf Bali erfahren, welchen – nicht monetären – Reichtum scheinbar „arme“ Kulturen genießen: durch ihren naturverbundenen, nachhaltigen Lebensstil, durch ihre Geselligkeit, ihre Feste und Rituale und ihre natürliche Spiritualität. Ihre balinesische Freundin, die zum Kücheputzen kam, galt als arm, doch „später erkannte ich, dass meine Freundin durch ihre Kultur einen qualitativen Reichtum lebte, der weitaus erfüllender und kostbarer ist als der monetäre Wohlstand, über den wir uns so stark definieren. Ihr Leben war bestimmt nicht einfacher als meines, aber erfüllender.“

Dittmar verklärt nicht, sie kommt zu ähnlichen Schlüssen wie Helena Norberg-Hodge, die in „Economics of Happiness“ die Kultur der Ladakhis in Nordindien beschreibt, die reich an Beziehungen, intakter Natur und Lebensfreude ist. Der Experte für das Bruttonationalglück in Bhutan, Ha Vinh Tho, erzählt gern die Anekdote von einer Weltbank-Mission, die im Land nachsehen wollte, wie arm die Menschen dort seien. Sie fanden sehr fröhliche Menschen ohne Angst vor, obwohl sie gar kein Geld hatten. Die Frage, wer einem denn helfe, wenn man Hilfe benötigte, wurde ebenso knapp und lachend mit „Na, alle!“ beantwortet. Und die Frage, wem man den helfen würde, wenn sie oder er Hilfe benötigen würde, mit „Na, allen!“. Beziehungsreichtum ist eine Dimension des neuen Wohlstandsverständnisses von Dittmar.

Eine weitere ist ökologischer Wohlstand. Dass ein stabiles Weltklima, saubere Meere und Artenvielfalt entscheidend für ein gutes Leben unserer Kinder und Enkel sind, wird immer mehr Menschen bewusst. Ein persönlicher Beitrag wäre es, auf Industriefleisch zu verzichten, mit dem Zug zu reisen, Geld auf ein Gemeinwohlkonto zu legen, Bioware einzukaufen und Ökostrom zu beziehen.

Oder, so Dittmar, ein Stückchen geteilten Gemüseacker zu bepflanzen: „Dort erwarten uns, neben einer Reihe sehr abwechslungsreicher Fitnessaktivitäten (…) Gemüse und Obst in einer Qualität, die es in keinem Bioladen gibt, Erhalt der Artenvielfalt, lebenslanges Lernen, frische Luft, Zeit mit den Liebsten (…). Ach so, spart man dabei auch noch Geld? Ist das jetzt überhaupt noch relevant?“

Geld und materielle Güter sind laut Dittmar nichts Schlechtes, das werden sie nur, wenn sie vom Mittel zum Zweck werden. Davor hatte schon Aristoteles eindringlich gewarnt: „Materielle Güter sind wahrlich nicht das, wonach wir streben.“ Ihm ging es um „Eudaimonia“, wörtlich die „guten Geister“. Gemeint hat er damit ein Gleichgewicht aus inneren und äußeren Werten. Tim Jackson fasst es so zusammen: „Balance, nicht Wachstum, ist die Essenz von Wohlstand.“

CHRISTIAN FELBER, 14. Mai 2021

Fotos und Grafiken: SN/LUBLASSER | SN/SN | Robert Kennedy (Credit: LBJ Library photo by Yoichi R. Okamoto / via Wikimedia Commons)

Buchtipp:

Braucht es wirklich Reichtum und Konsum, um ein glückliches Leben zu führen? Vermutlich nicht, werden viele antworten – und sich sofort wieder daran machen, ihr Leben an Geld und Wohlstand auszurichten. Die SN haben mit Philosophen, Ökonomen, Soziologen und Lebenskünstlern gesprochen, um dem Wesen des Glücks, wenigstens der tiefen Zufriedenheit, auf die Schliche zu kommen. Die Beiträge finden Sie zusammengefasst im Buch „Was uns glücklich macht“, das im SN-Verlag erschienen ist und von Anton Thiel fantasievoll und meisterhaft illustriert wurde. Passend zum Thema jetzt auch der Podcast „Glücksmomente“, regelmäßig auf www.sn.at.